先日、稲垣吾郎主演の「サンソンールイ16世の首を刎ねた男ー」を観劇した。

「稲垣吾郎主演、死刑執行人の話…面白そう!」という直感だけでチケットを取った。本当は2021年の初演時に行く予定だったがコロナで公演中止となってしまったので、そのリベンジもあって期待を高めて臨んだ。当初イメージしていた舞台とは異なる展開で、考えさせらる舞台だった。今回は徒然にその感想を綴る。

サンソンとは?

アンリ=シャルル・サンソンは、18世紀フランスにおいて死刑執行人という家系に育ち、15歳から死刑執行人を務めた。18世紀のフランスと言えば、1789年に起きたフランス革命だ。その激動の時代のただ中にいたサンソンは、ルイ16世、マリーアントワネットをはじめ、およそ3000人もの人の処刑を執行した。

そのサンソンの生涯を題材にした舞台が「サンソンールイ16世の首を刎ねた男ー」だ。

感想

ここからはネタバレになりますのでご注意ください!

歴史の皮肉、正義の不確かさを描く

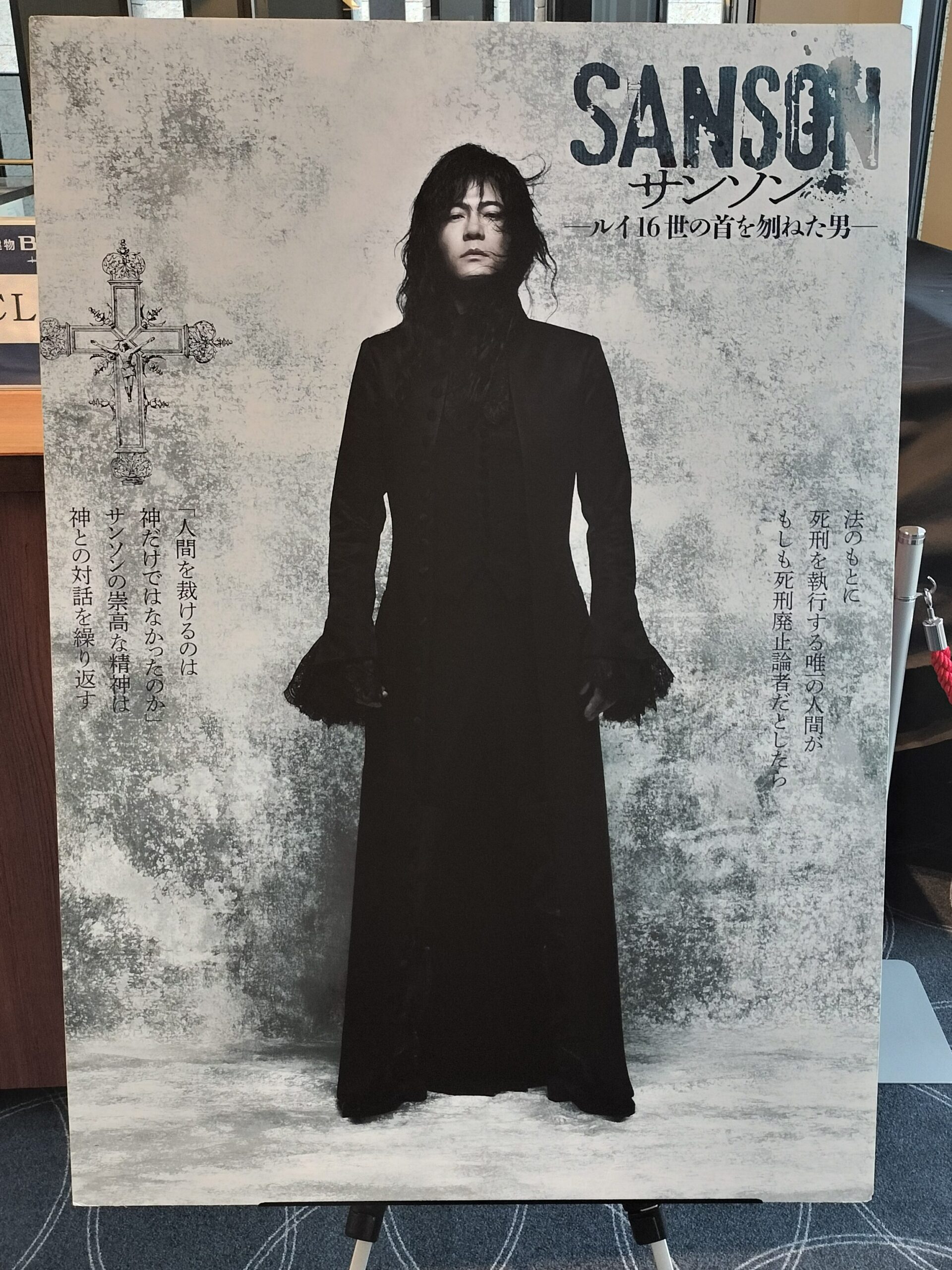

事前の予習皆無だったので、このビジュアルと「汝、聖人か、死神か」というキャッチコピーから、サンソンは冷徹無比な男のイメージなのかと思ったら、割と人間臭い人物だった。前半では、サンソンという人物、死刑執行人という職業などの時代背景などが示されるのだが、これが私にとっては初めて知ることばかりで興味深かった。

特に、死刑執行人は「ムッシュ・ド・パリ」の称号を持ち貴族的な暮らしもできる身分ながら、世間的には卑しき者として忌避される存在ということ、死刑執行人の家系でありながらサンソン自身は死刑廃止論者であることに驚いた。また、サンソンがルイ16世信奉者であること、死刑廃止論を唱えつつも死刑執行人という仕事自体には誇りを持っていることが、後々の展開においてサンソンを苦しめることになるという構成に感嘆した。

次第に周囲の人々がフランス革命で打倒王政へと向かう中、サンソンの立場や意見は終始一貫していた。一貫しているのに、その見え方が変わっていくことが恐ろしかった。

つまり「法(=判決)」という、公平(とみなされる)な命令によってのみ死刑執行を行い、またそれに絶対的に従うことこそ死刑執行人としての誇りであったサンソンは、厳粛にその執行を行う。しかしギロチンの発明とフランス革命によって、その厳粛さが次第に”暴走”に映るのだ。

もちろんサンソン自身には”裁くべきかどうか”という判断を下す権限はなく、次々と処刑されていく現状を危惧し疑問を抱くサンソンは暴走している訳ではないが、その立場と仕事への誇りがあるがゆえに投げ出すことができず、結果としてその暴走に加担したことになり、もっと言えば、その名が後世に残っているという事実からも明らかなように、その暴走の”象徴”にさえなってしまう。

何と皮肉なことだろう。

皮肉…思えば、この物語には多くの皮肉に満ちている。例えば、”人道的で平等”な処刑を求めて開発されたギロチンが結果として歴史上2番目に多い処刑という事実になること、ギロチンの発明に助言したルイ16世がその首をギロチンにかけることになること、王制を打倒したロベスピエールもまたミイラがミイラ取りになるかの如くに処刑されること、皇帝を救わなかった軍人が後に”ナポレオン”として皇帝になること…

劇中の物語の物語を動かしているのは、サンソンというよりもむしろ「民衆」であり、その裏メロディーのように「ルイ16世」がいる。サンソン自身が何か決定的に物語を動かしている訳ではない。むしろ「群衆」と「ルイ16世」の狭間にいるのみなのだ。しかしだからこそ、王制と民衆のちょうど境にいる「サンソン」を軸に据えることによって、歴史の皮肉と「正義」の不確かさが浮き彫りになる。

死刑執行人としての「赤」

稲垣吾郎演じるサンソンの衣装だが、「死刑執行」の時に赤いロングジャケットを纏う。最初は特に意識しなかったのだが、しばらくして「あぁこれは処刑された人々の血なのだな」と思った。

法に基づく行為とはいえ、サンソンは「人を殺める」という業を一手に引き入れ、死にゆく者の雄叫びも、家族や愛する者を処刑されてしまった残された者の恨みも、流れる血と共に受け止めてきた。死刑執行の際のユニフォームとして着用される赤いロングジャケットは、まさにこの「血」を象徴しているのだろう。

劇中で、なぜ戦場で敵を殺す「軍人」は英雄視され、「死刑執行人」は蔑視されなければいけないのかという問いが投げかけられるシーンがあるが、非日常で興奮状態にある状況下で人を殺める軍人より、日常の中で極めて”冷静”な状態で殺める死刑執行人の方が”恐ろしい”存在に見え、翻ってその張本人(サンソン)の身にのしかかる”罪の意識”は軍人のそれより重かったことだろう。

あの赤いロングジャケットはその重みを伴ってサンソンの身を包み、観客の目に、瞼の裏に鮮烈に、象徴的に刻み込まれる。

誰よりも”人間”だったサンソン

舞台を観終わって、改めて「汝、聖人か、死神か」というキャッチコピーを思い出す。なんと優れたキャッチコピーだろうか。これほど秀逸なミスリードを誘うキャッチコピーはないかもしれない。

約3000人もの人物を処刑し、その中には王さえいた。それだけ聞けば(聖人であろうと死神であろうと)何か人間としての大事なものが抜け落ちた、超越した存在のように思えてしまう。

しかし、実は誰よりも”人間”的であった。サンソンは死刑執行人としてのデビューの際、首を一刀両断できず何回も振り落とすという失敗をしている。首を刎ねることの難しさを知っている。それは首を重さ、ひいては命の重さを知っているということだ。

その重さを知っているサンソンは、革命に酔い次第に暴走する群衆よりよほど”人間”であった。しかし自身の仕事への”誇り”と、「法」によって下った判決には従うという厳密なまでの”中立”さが、彼を聖人にしろ死神にしろ、彼を超越的な存在にしてしまった。本来なら人間として美徳とされるはずの”誇り”と”中立”さによって恐ろしい存在へと変貌することになる、これもまた1つの皮肉だ。

さいごに

この物語は決して過去の物語ではない。SNS上で起こる「炎上」「誹謗中傷」「正義マン」「〇〇警察」…これらの現象はフランス革命の状況下と同じ暴走した「群衆心理」が働いているだろう。

小さな火種が群衆の力によって大きくなり、それはまさに”炎上”し、暴走する。私たちはその危険性にもっと意識的になるべきだろう。なんとなくの気分で盛り上がってしまう「正義」こそ恐ろしいことをもっと自覚すべきだろう。

生身の血が流れていなくとも(いや時に流れることもある)、SNS上ではどこかで誰かが槍玉にあげられ、血の涙を流してはいないだろうか。どんどん流れていくタイムラインで希薄になっているが、その数はサンソンが処刑した数を超えてはいないだろうか。

「私は誰の首を落とせばいい!!??」と叫んだサンソンの言葉は、今私たちに突きつけられている。

コメント