白状すれば、ムロ式を観に行こうと思った1番の動機は東京スカパラダイスオーケストラがテーマ曲を担当しているからだ。

舞台を見終わったあと、その事実に懺悔と感謝をしたくなった。ムロ式というムロツヨシの本気が凝縮された舞台を邪な理由で観に来てしまった懺悔と、そのおかげでこれほどまでに本気の喜劇と出会うことができた感謝だ。

そういえばスカパラの谷中敦さんは毎回ステージのオープニングMCで「戦うように楽しんでくれよ!」と叫ぶ。ムロツヨシの舞台を初めて観たが、舞台の上のムロツヨシは戦うように芝居をしていた。喜劇を生きていた。

======================

「トイ」は「TOY=おもちゃ」と「問(とい)」のダブルミーニングがテーマとなっている。古いおもちゃ(ムロ)が、出産を控えた母親(大西)に買われると、これから産まれてくる胎児(本多)とイマジナリーな交流をする。「人生とは何か」と問い続ける。

胎児には前世の記憶があるが、出産が近づくにつれてその記憶はリセットされる。そうしてゼロになって生まれる。

なのでこの物語は、物語が始まる前の物語なのだ。

結末から先にいえば、幸せになるかどうかも分からない、何が起こるかも何も分からない、そんな世界に、全くの無の状態となって生まれ出る不安、それを乗り越えて誕生する命がどれほど尊いものなのか、どれほど希望たり得ることなのか。

ちなみに、その不安を取り除くように母親がお腹をさすりながら口にするのが「トイトイトイ」。(パンフレットによると、ドイツ語で「なんとかなるさ」というおまじないの言葉らしい。「トイ」というワードがこれほど綺麗につながるなんて!!)

この結末、実はそれほどすごい事を言ってる訳でもなく、ことさら珍しいことではない。これまでにもおそらく多くの文学や戯曲や音楽が語ってきた命題だろう。

私がどうして感動したかと言うと、その結末に至るまでに膨大な「笑い」を作り上げ(間合いも計算された緻密な笑いもあれば、アドリブの笑いも含めて)、その畳み掛けるような笑いがあるからこそ、ラストのこの生まれ出る瞬間が、なぜか泣けてくるほどに胸を打つのだ。

◯現実と虚構を交差する仕掛け

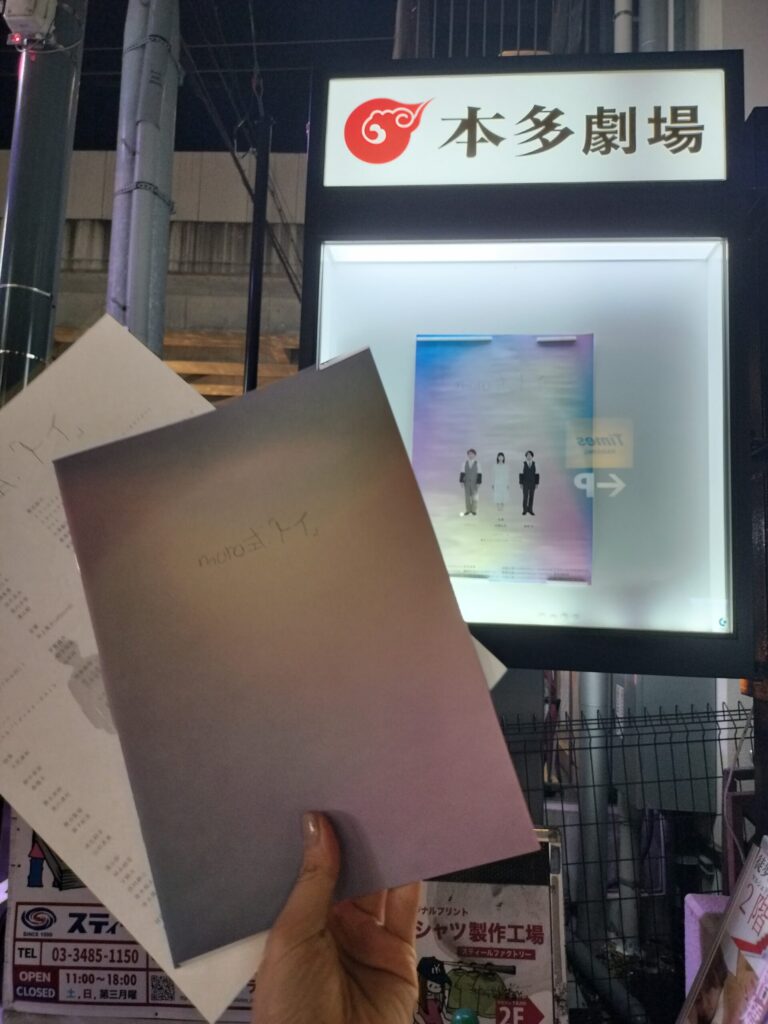

今回メインビジュアルには、ムロ、本多、大西の3人のみが登場していた。当然3人芝居だと思っていた。幕が開くと、3人+場面転換のスタッフ数名が舞台上を行き来する。その中で突然劇場の運営スタッフが、転換スタッフが話し出す!そう、スタッフに扮した隠れたキャストがいたのだ。序盤にそんなサプライズも用意してる点も、抜かりない。

そういえば開演前、やけに積極的に観客にテニスボールの説明をしているスタッフさんだなぁと思っていたら、まさかのキャストだった(気付かないということは失礼なことなのだが)。日常に紛れ込んだ非日常の存在。

◯喜劇は悲劇に劣るのか

劇中でムロ演じるおもちゃが問うが、かつて喜劇は悲劇に劣るものとして語られてきた。その事実を引き合いに出し、喜劇は悲劇に劣るのかを問う。その時の気迫、ムロツヨシという役者の本気を感じた。泣けるほどの感動(悲劇)は確かに素晴らしい。美しい。

では喜劇はどうか?思うに、なぜ喜劇が悲劇より下等に見なされてきたかは、滑稽なビジュアルは感動には結びつきづらく、アドリブや楽屋オチ(内輪ネタ)による笑いは、その場限りのもので、再現性の乏しく、その再現性に乏しいものは下等と評価されるのかもしれない。

「トイ」ではそのすべてがあった。

本多力演じる胎児の前世の記憶を再現したトンカツ屋のシーンでは、ジムで知り合った男性2人+ヒレカツとロースかつを取り換えっこしたい見知らぬ女の3人の絶妙な会話がとにかく面白かった。この件はおそらく相当練習してその間合いだったりを詰めていっているように思えた。見知らぬ女からの「取り換えっこ」の提案に怖がる2人、またこの2人の間でも一方(ムロ)は友達だと思っているが、他方(本多)は知り合いだと思っていたという、人間関係の微妙なラインを、ほとんどあり得ないシチュエーションの中で顕在化させる。体験したことないシチュエーションなのに、体験したことあるかのように「(そのリアクション)わかる!!!!」となって笑いにつながる。

一方で、2人の旅僧?が出会って問い合うシーンでは、かなりアドリブも多く、ほぼ「ムロツヨシ」と「本多力」が話している感じだったが、そこではもう大爆笑の渦だった。先にトンカツ屋のような周到に練られた笑いのシーンがあったからこそ、後半のここで砕けても、だらしない印象にならない。ダレる前にしっかり本筋に戻していく切り替え(あるいは引き際)の良さに、ムロさんのクレバーさを感じずにはいられない。

◯「ゼロ」になる絶望と希望

生命の誕生は喜ばしいこと。本当にそうか?ということからこの物語は始まっている。幸せになる(なれる)保証のない世界に生まれることは果たして「正解」なのか?と。

劇中でも胎児(本多)はギリギリまで迷う。なんだったら諦めようとさえする。作中において、「誕生」することはすなわち、「前世の記憶や胎内でおもちゃたちと会話すること(テレパシー的なものだと思う)もすべて失うこと」と引き換えだ。それは、胎内にいる胎児にとっては「絶望」に近い。失うのだから。怖いに決まっている。

その最後の勇気を与えたのは、母親の言葉だった。誕生することは希望であると訴える母親の言葉と、自分がこのまま胎内に留まっていたら母親の命が危ないという状況を知り、勇気を振り絞って胎児は誕生することを「選ぶ」。前世の記憶、(おそらくおもちゃたちと話した記憶も)何も覚えていない「ゼロ」になって。

誕生した子供がどうなっていくのか、それは分からない。舞台はそこで終わるから。でもあの子の人生という物語で、何かしらの希望を抱いたり絶望に駆られたりすることは想像できる。だってあの子は、私でもあり、舞台を見た全ての人たち、この世に生きる全ての人たちの「生まれる前の姿」なのだから。

「生まれることは希望か?絶望か?」

その問いの答えは「希望」であってほしいと思う。その解に至るまでの数式(=人生)は十人十色、千差万別かもしれないが、最後の時に自分で出す答えはそうでありたいと思った。

コメント