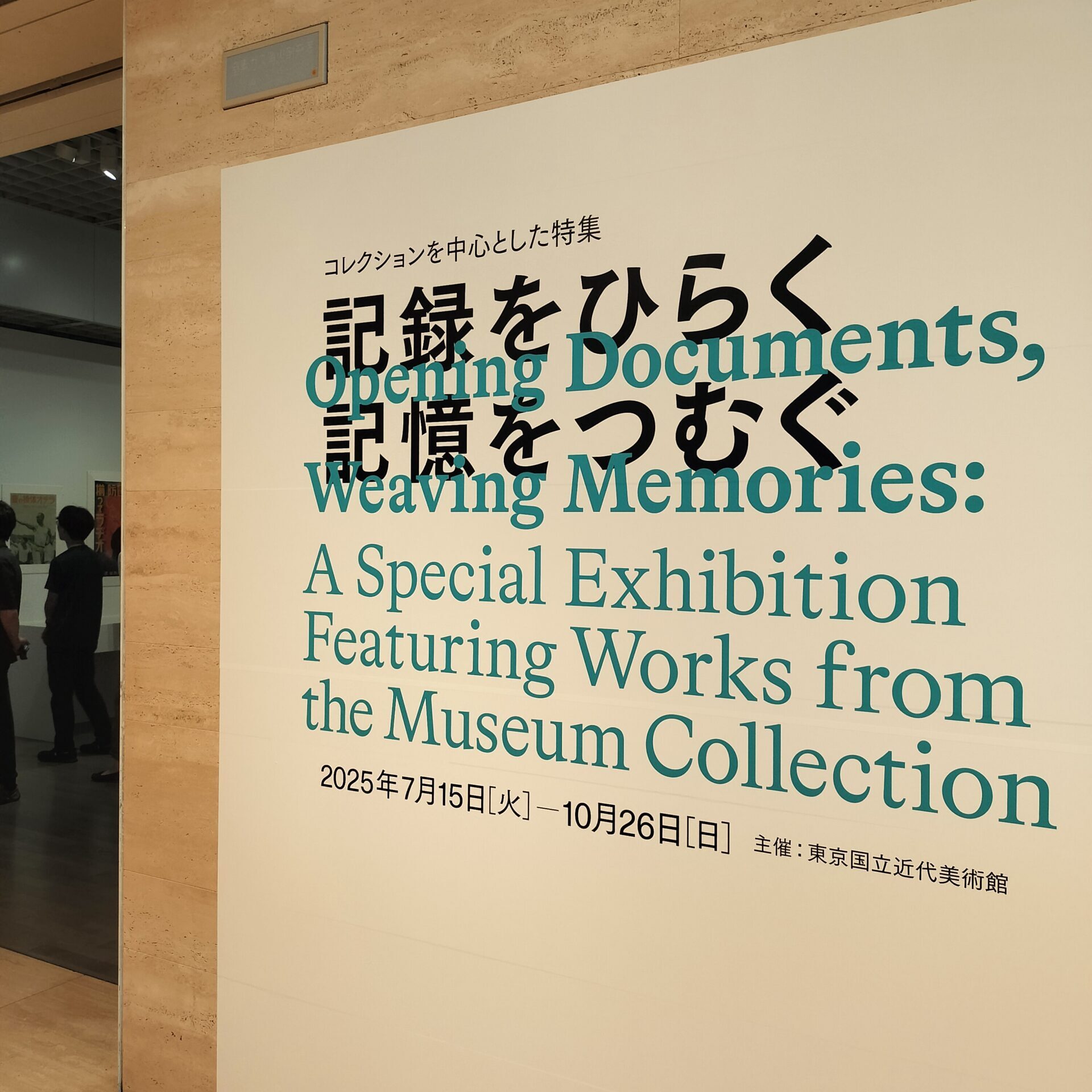

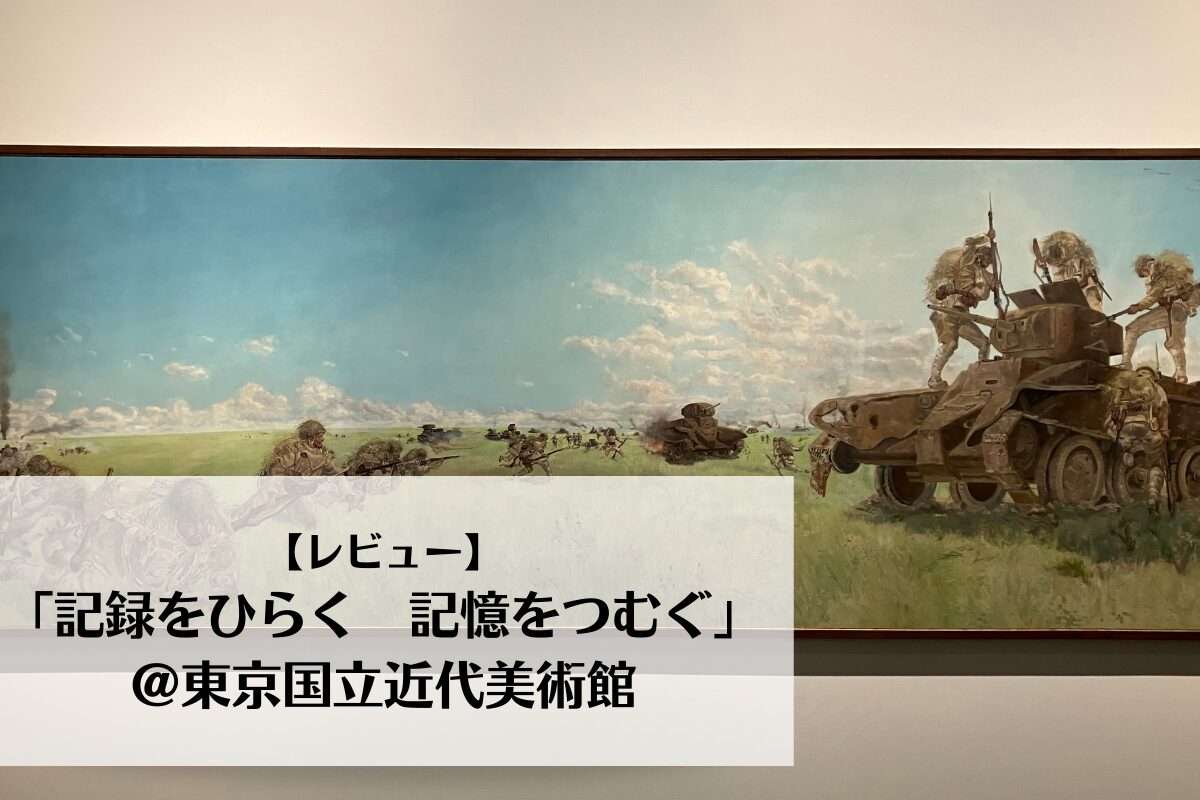

2025年。戦後80年という節目の年に、東京国立近代美術館で、とある展覧会が密やかに開幕した。

「記録をひらく 記憶をつむぐ」

展覧会のタイトルからはどのようなテーマの展覧会なのか分からない。チラシもなければ、開幕前の報道陣向け内覧会さえ行われなかった異例の展覧会は、東京国立近代美術館が所蔵する「戦争記録画」を中心に、「美術はいかにして戦争を描いてきたか」、その歴史をひも解く。

批判と自省をこめて

私が訪れたのは、8月17日(日)の午後。終戦記念日である8月15日の直後の土日ということもあってか、もしくは少し前にSNSで「チラシさえなくひっそりと戦争をテーマにした展覧会をやっている」という投稿が話題になった影響もあってか、多くの人が訪れていた。

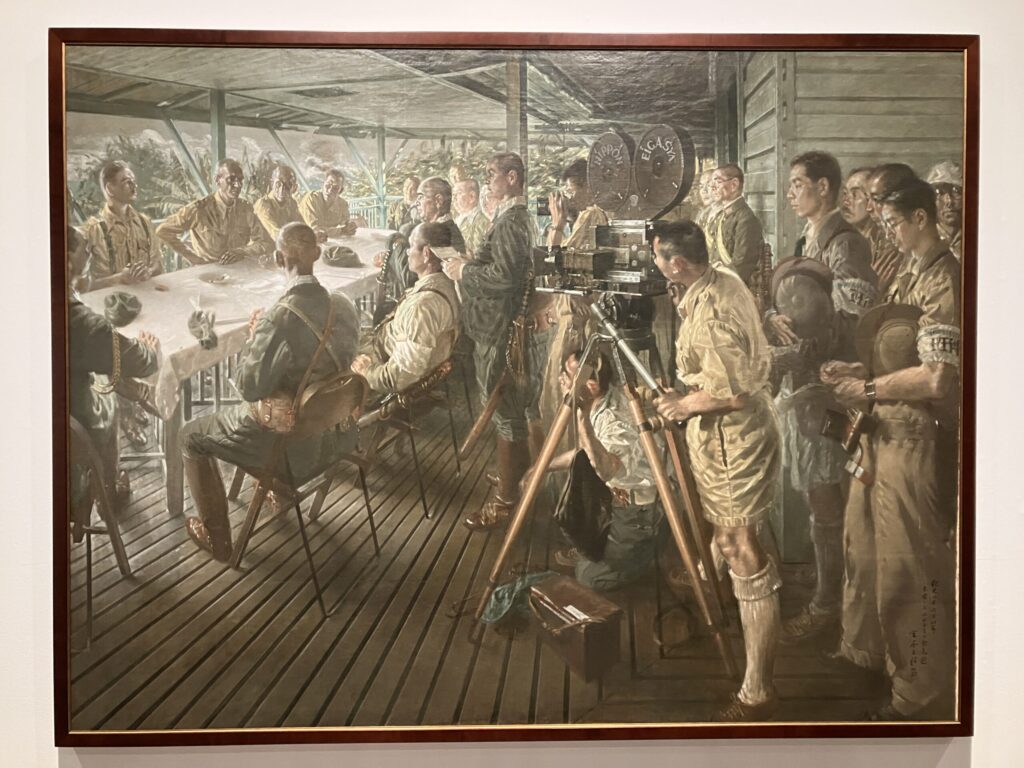

展覧会は、宮本三郎《本間、ウエンライト会見図》より始まる。会見の様子というより、それを記録する「報道陣」がメインに描かれている本作は、「美術はいかに戦争を描いてきたか」という展覧会のテーマに呼応する。

本作を冒頭に持ってきたところに、戦争と美術の関係(時に共犯関係にあったこと)に対する批判と自省の意図があるように思われる。

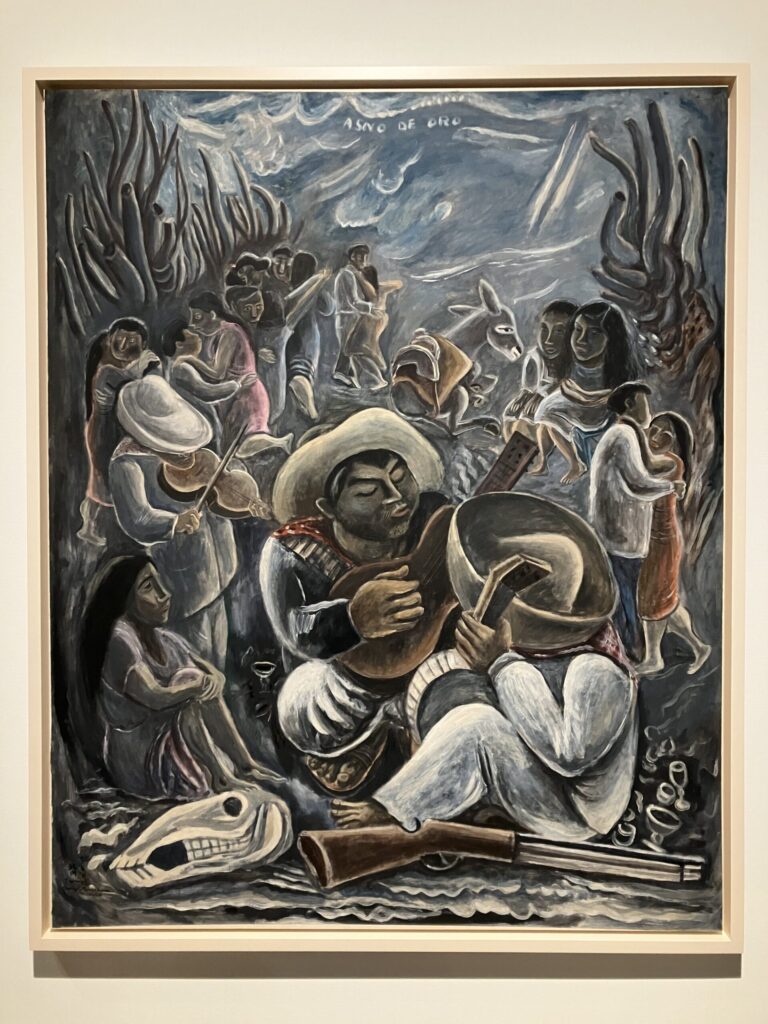

北川民次の《ランチェロの唄》。キャプションの説明によれば、音楽に身を任せて我を忘れて踊るメキシコの人々を描いているが、軍国主義の思想が色濃くなり全体主義へと進む当時の日本を風刺するものだという。

「第二次世界大戦」と聞いて、多くの日本人はおそらく「原爆の被害を受けた国」としてその悲惨さを想像するが、日本は紛れもなく「戦争に積極的に進んでいった」側でもあるのだ。

このほか、ラジオ体操が国民の「(戦争のための)健康な身体づくり」の役割をになっていたことなども紹介されていた。夏休みの日課として牧歌的に捉えていた「ラジオ体操」だったが、戦時下においてはそれもまた国威発揚の施策であったのだ。

幻想の「大東亜共栄圏」

日本が戦争をする大義として掲げていたのが、「大東亜共栄圏」のスローガン。欧米からアジア諸国を独立させ共存共栄を図る。そしてその盟主が日本であるとする思想だ。

そして日本の傀儡国として満州国を樹立すると、「新天地」への希望を煽り、多くの日本人を満州へ送った。展覧会では、満州を「新天地」として謡ったポスターや、「牧歌的/理想郷」として描いた絵画が並ぶ。歴史の結末を知ってる立場から見ると全てが虚ろに見え、一層悲しい。

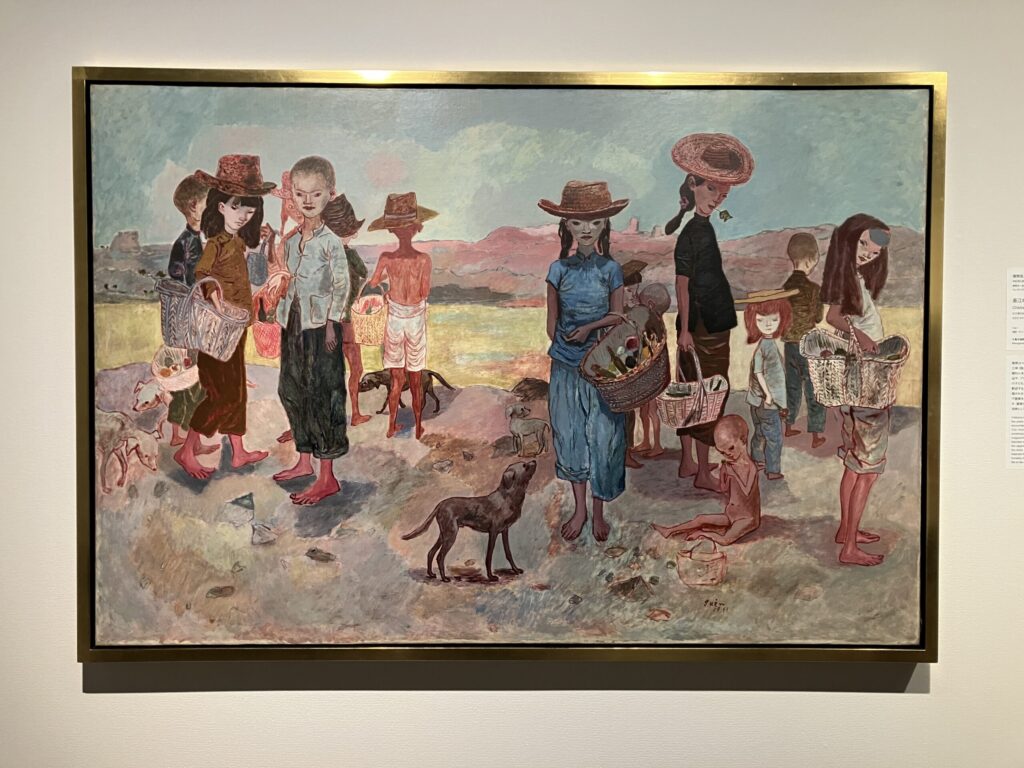

右:リウ・ロンフォン《満州の収穫》1930年 福岡アジア美術館

そんな中で異色なのは、猪熊源一郎が描いた《長江埠の子供達》。日本の侵攻を正当化するため、当時の他の画家が描いた作品や、プロパガンダ誌では、中国の子供たちが日本の国旗を振る姿など、友好的に表されていた。しかし、猪熊が描く子供たちは、冷ややかにこちらを見つめ返す。報道班員として実際に中国に渡った猪熊が直面した実感がこもる。これを見れば、往々にして「戦争」をする時に国が掲げる「大義」が欺瞞であるか分かるだろう。

和田三造《興亜曼荼羅》は、虚構の「理想郷」を図像化した作品。1つの画面の中にアジア諸国の風俗がひしめくように描かれており、中央の石像は「大東亜共栄圏」の盟主たる日本を象徴すると考えられる。しかし、日本を象徴する石像は、西洋の騎馬像風になっている。

この日本の象徴が西洋風なところに「日本人の西洋コンプレックス」を感じる。明治維新以来、「西洋に追いつけ追い越せ」の精神、「西洋に認められてようやく一流」という精神がにじみ出ている。そして何より、「欧米の侵略からの独立」を謳っているのが「大東亜共栄圏」のスローガンであるはずなのに、その盟主を標榜する日本が「西洋風」なのは、日本が「欧米側」の立場を取ろうとしていることの現れであり、「大東亜共栄圏」の思想が孕む矛盾を自ら露呈している。

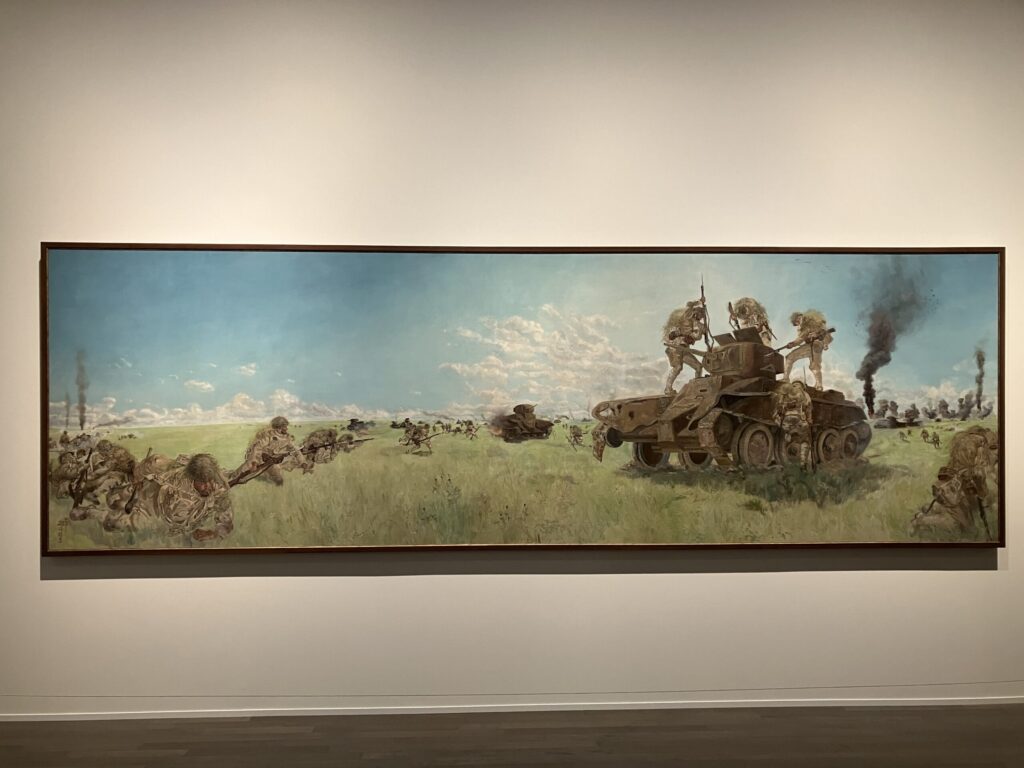

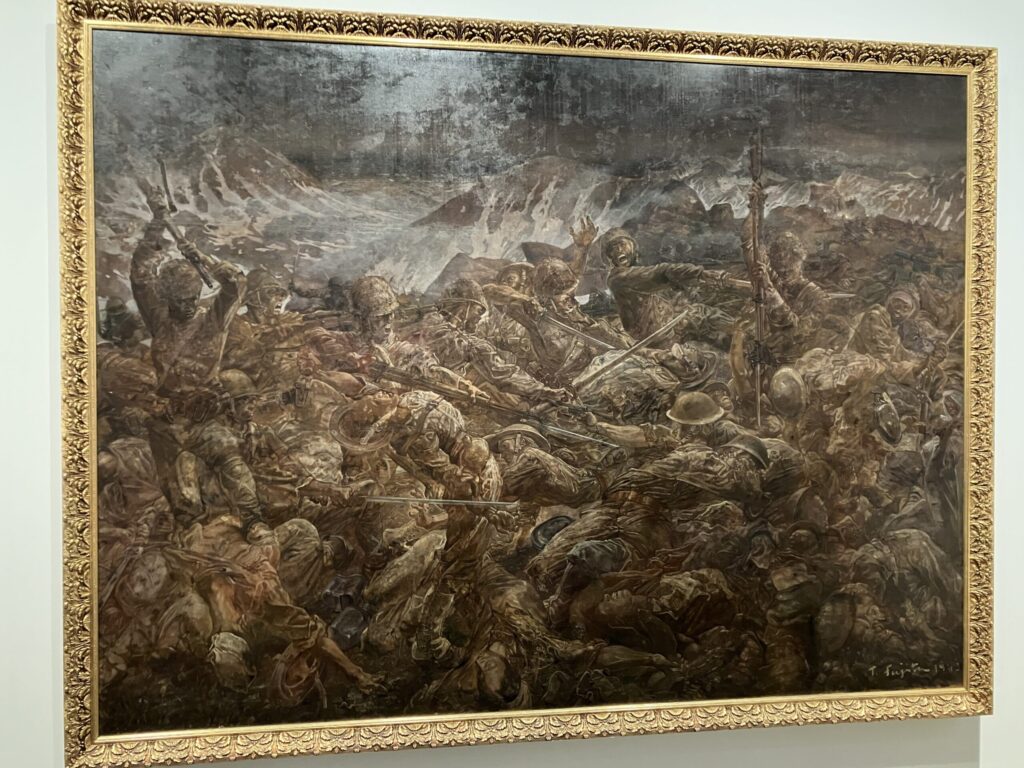

藤田嗣治の戦争画

本展で特に「観に来てよかった」と思ったのは、藤田嗣治の戦争記録画が多数展示されていた点。東京国立近代美術館の常設展で、《アッツ島玉砕》はよく見ていたが、その他の作品はほとんど見ることがなかったので、今回まとめて観ることができた。

確かな身体表現と緻密な描写を見るたびに、藤田が「戦争」という人類最大の非道な行為を画家としてつぶさに描かんとする気概、もっと言えば権力に対しての「静かなる反抗」にも感じられる。

立場が変われば視点が変わるー空襲の被害者/加害者として

今回、真っ正面から「戦争」をテーマにし、その中で多角的に構成されているからこそ、戦争の「加害者」として「被害者」としての日本の姿がくっきりと浮かび上がる。

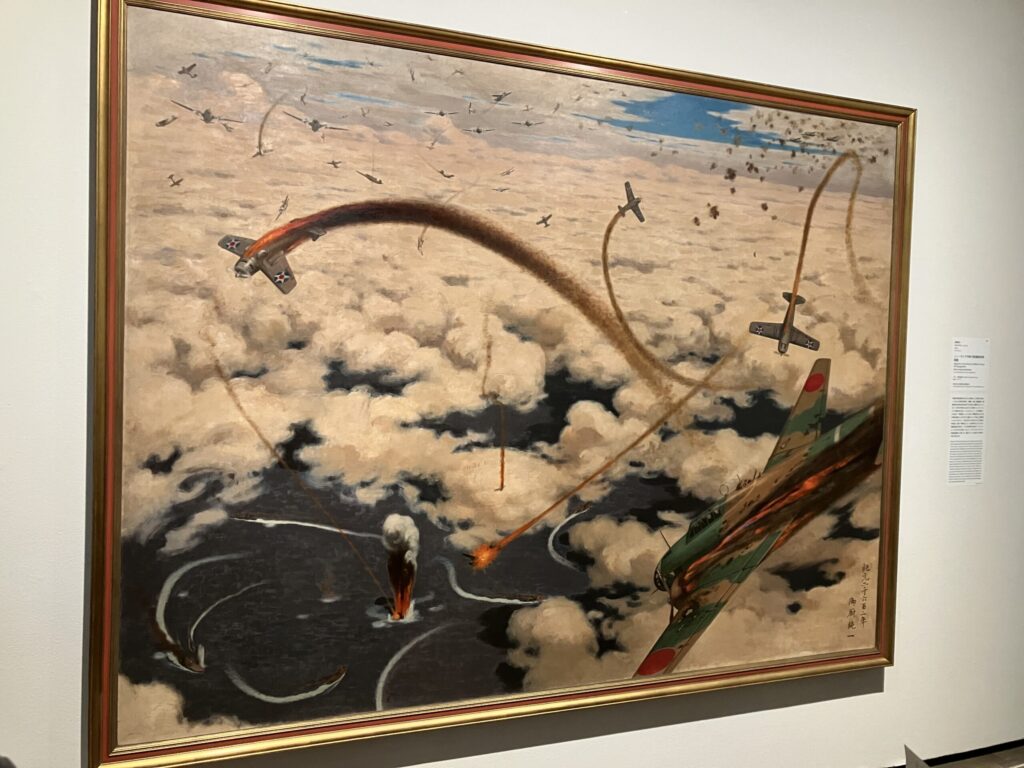

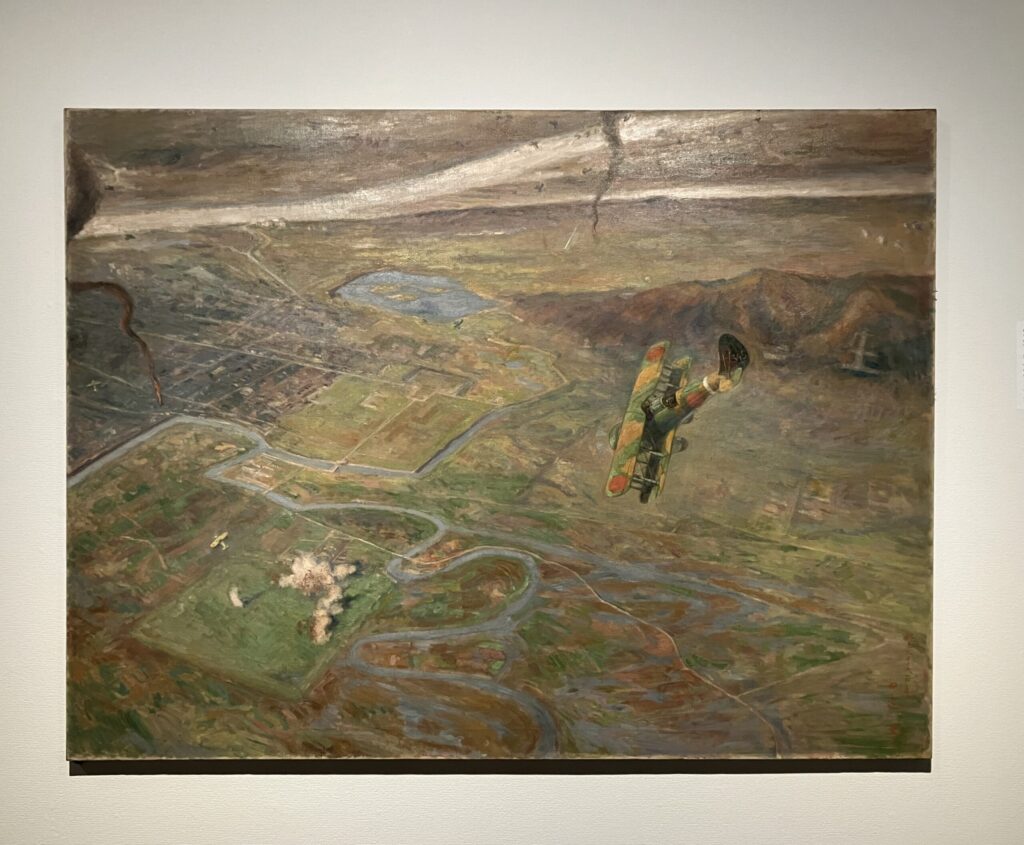

それを特に感じたのが「空襲」を描いた作品だ。

日本が他国に空襲をする際(そして制圧することができた時)、その出来事は多くの場合、空から地上を見た鳥瞰図のような構図で描かれる。それは紛れもなく「天」から「地」を見下ろす(制圧する)視点だ。キャプションによれば、地上の人々の姿など被害を受けている様子は排除され「きれいな」画面にまとめられていることは、制圧した土地に対しての優越性の現れだという。

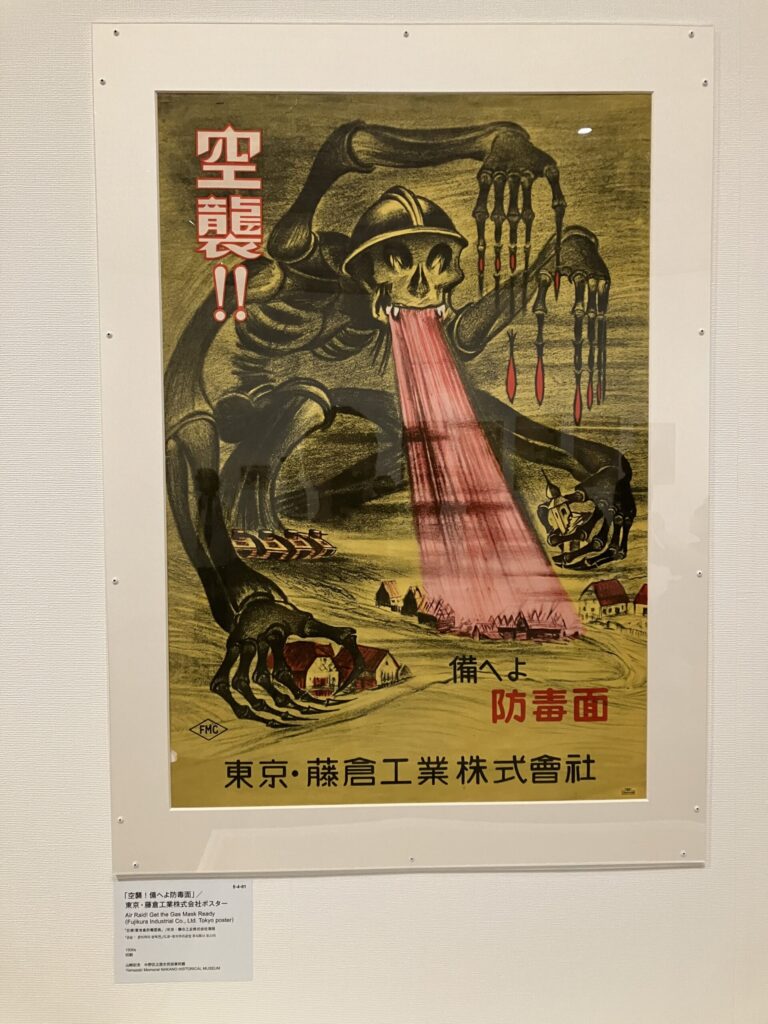

一方で、日本が欧米からの空襲を受けると、その様子は地上からの視点となり、敵国をこれでもかと悪魔のように描き非難する。

犠牲の神格化

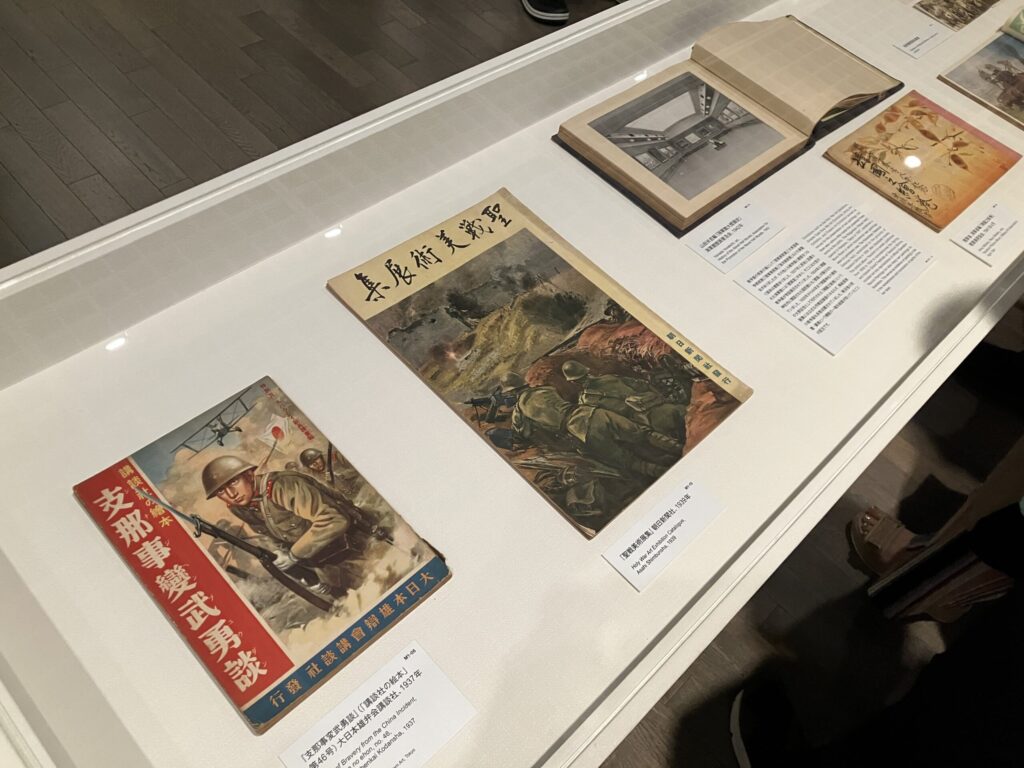

個人の尊い命が犠牲になることを美談とし、あるいは犠牲となった者達の敵討ちとして民衆を扇動することは、戦争への一体感を高める常套手段だ。

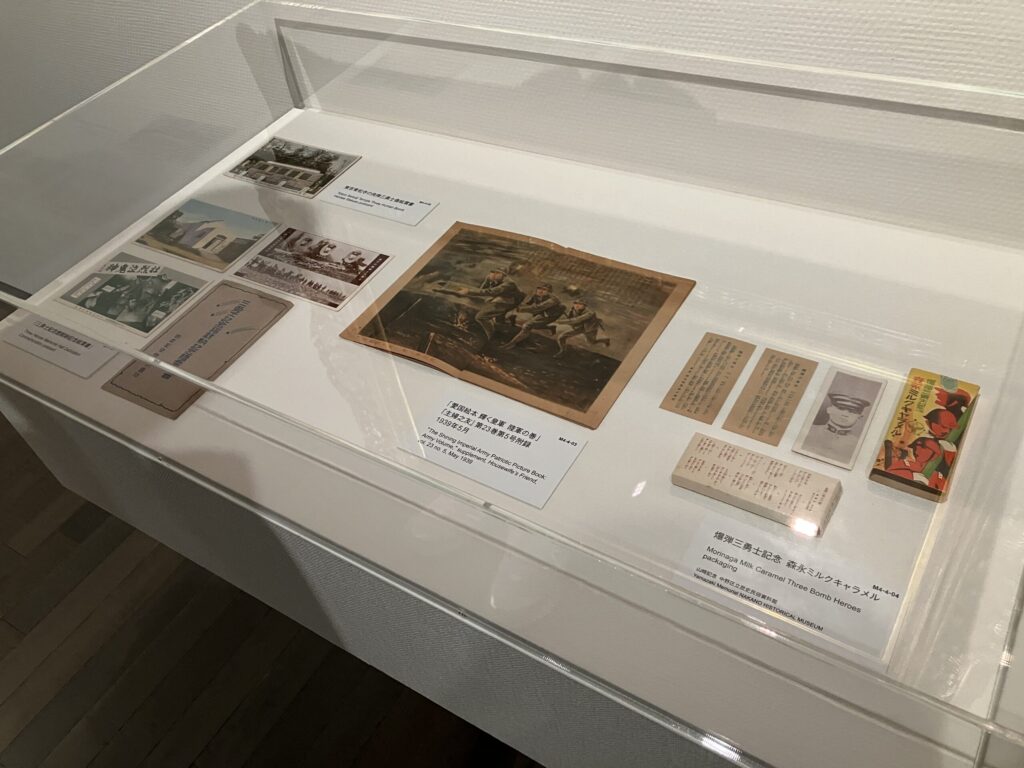

その最も有名な例は「神風特攻隊」であるが、本展では「爆弾三勇士」など、その他にも戦争の犠牲となった個人を描いた作品が紹介されている。

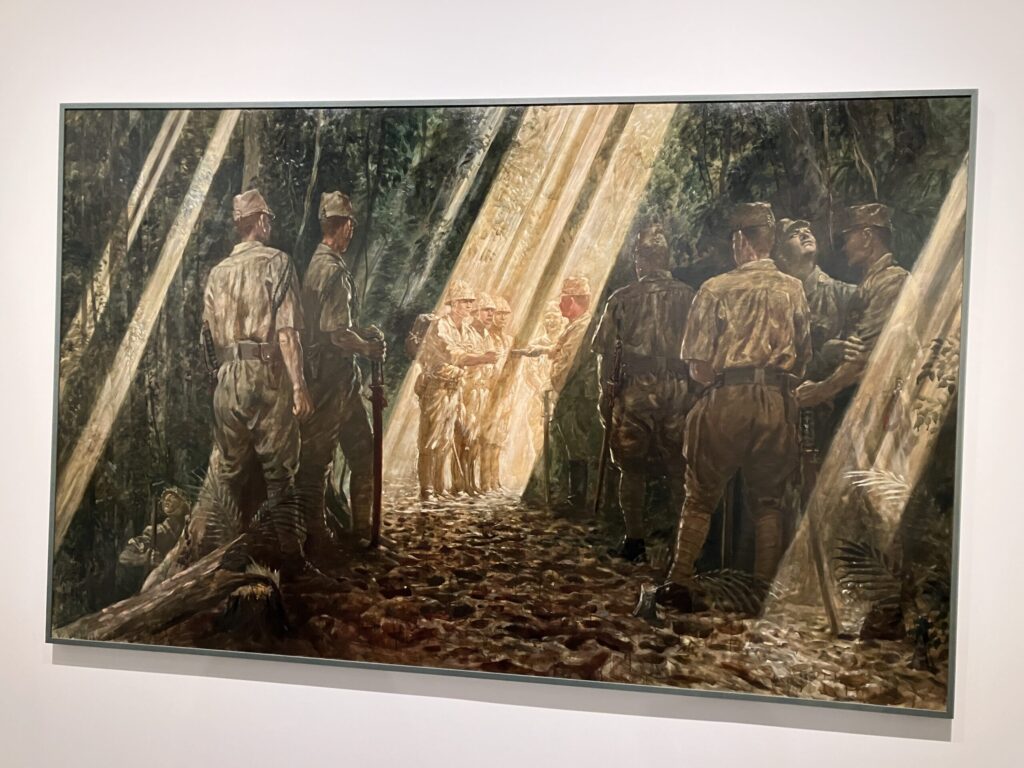

田村孝之介《佐野部隊長還らざる大野挺身隊と訣別す》は、1942年12月15日、ガダルカナル島で米国群に奇襲攻撃を行った挺身隊が、舞台を離れる時の様子を描いた作品だ。タイトルが示すように、彼らが生きて戻ることはない。殉教者を讃えるかの如く、薄暗い森林の中で犠牲となった三人に光が降り注ぎ、これでもかというほどドラマティックに描かれている。

また、敵陣の鉄条網を破壊するために自爆してその突破口を開いたとして、「爆弾(肉弾)三勇士」として讃えられた3人にまつわる資料も展示されている。彼らが森永ミルクキャラメルのパッケージに採用されていることが、今の我々の感覚からすれば戦慄を覚える。

原爆の爪痕

日本の戦争を語る上で避けては通れない「原爆」。芸術家たちは、大きな爪痕が残る広島の地を、被爆に苦しむ人々を、どう記憶し、記録してきたのか。その一端に触れる。

撮影NGだったため画像はないが、被爆者、あるいは原爆を体験した人たちが、後年にその時の様子を絵にして描いた作品群(テレビ局が呼びかけた、原爆被害の記憶をつむぐためのプロジェクト)が、大変印象的だった。特に衝撃だったのは、原爆が落ちてきた時の様子をまるで虹を描くかのようにカラフルな色で描いた人がいれば、その光景を離れたところで見ていた人が、その様子を「恐ろしけどきれいだった」と書いてあったことだ。

原爆と聞けば、それは「恐ろしいもの」「禍々しいもの」として、醜悪なるものとして「先入観」としてイメージしていた自分に気づかされた。「きれいだった」という感想は、もちろん原爆そのものを肯定するものではない。「原爆の正当性」と「美的な印象」は全くの別問題だ。本当に被害を目の当たりにした人の方が、よほどその両者の線引きがクリアなことに驚くと同時に、己の中にある「思い込み」や「刷り込み」がいかに危険かを気づかされた。

この「刷り込み」は、それこそ「空襲」を仕掛けてくる敵国をこれでもかと醜悪なモンスターとして描いた、あのポスターと本質的には変わらない。言い換えれば、そうした群衆心理もまた「戦争」における「加害者」ではないかと思い至る。

最後に

展覧会の会場は、多くの来場者がいたにも関わらず、いつもの展覧会とは異なり、異様な静けさだった。1人1人が目の前の作品にじっくりと向き合っていることがわかる。

この展覧会は、限られた予算の中で展覧会の質を担保するために、チラシも図録もないという。そのことが国立の美術館として由々しき事態ではないのかと思う。しかし今はそれを嘆くだけでは何も解決しない。こうした展覧会を美術館の予算の中でしっかりと企画でき、また世間に周知し、図録という記録を残すことができる状態に少しでも近づくよう、一人でも多くの人に訪れてもらいたい。

このブログが、少しでもこの展覧会の記録となり、記憶に結びつけばと思う。

「記録をひらく 記憶をつむぐ」

会場:東京国立近代美術館

会期:2025年7月15日(火)~10月26日(日)

休館日:月曜日(ただし7月21日、8月11日、9月15日、10月13日は開館)、7月22日、8月12日、9月16日、10月14日

開館時間:10:00-17:00(金・土曜は10:00-20:00)※入館は閉館の30分前まで

観覧料:一般 1,500円(1,300円)

大学生 800円(600円) その他割引等はHP参照

展覧会HP:https://www.momat.go.jp/exhibitions/563

コメント