森美術館で開幕した「シアスター・ゲイツ アフロ民藝」展。このアーティストについて今まで知らずにいて、特に事前の下調べもすることなく展覧会を訪れたが、最初の展示室で「これはやばい、これはすごい展覧会だ」と思った。

教会のような展示室空間

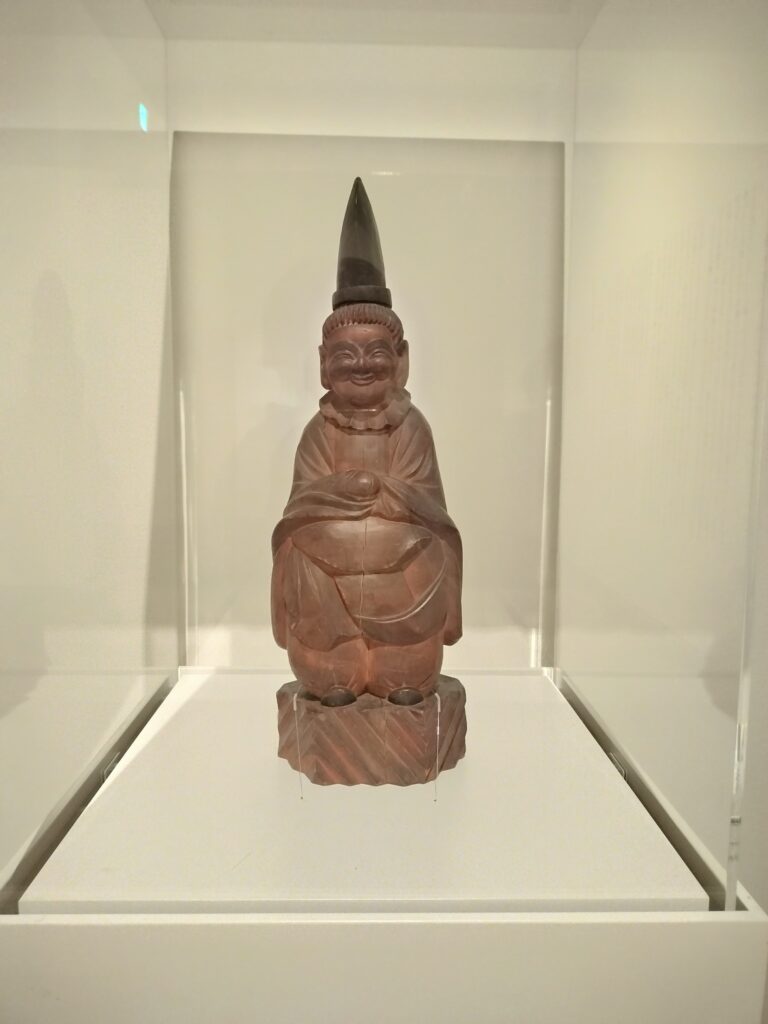

展覧会は、1つの彫像で幕を開ける。和歌の神とされる玉津嶋大明神を表した彫像で、江戸時代後期の仏師、木喰の作だ。日本における民藝運動の中心人物の1人、河井寛次郎が所持していたそうだ。

和歌の神、そして木喰の作、河井寛次郎所持、日本とゲイツを「民藝」というキーワードでつなぐ象徴的な作品だ。まるで展覧会の守護神かのように展示されている。

展覧会HPによるとシアスター・ゲイツの略歴は下記のとおり。

1973年、米国イリノイ州シカゴ生まれ、同地在住。アイオワ州立大学と南アフリカのケープタウン大学で都市デザイン、陶芸、宗教学、視覚芸術を学ぶ。土という素材、客体性(鑑賞者との関係性)、空間と物質性などの視覚芸術理論を用いて、ブラックネス(黒人であること)の複雑さを巧みに表現している。

展覧会HPより一部抜粋

そこから次の展示室に進むと、レンガが敷き詰められた大空間となる。この煉瓦は愛知県常滑市の水野製陶園が、本展のために製作したという。

敷き詰められた煉瓦は、常滑市が産業陶器を生産してきた歴史の象徴であると同時に、アメリカではかつて煉瓦職人の多くが黒人奴隷や有色人種の労働者であったという負の歴史を想起させる触媒でもある。その後の展示にもつながるが、このようにゲイツの活動は、常に「民藝」と「黒人(に対する)社会の問題」がダブルミーニングになっている。

この大空間の中に展示されている作品は、祈りにまつわる彫像や、壺(アフリカの識字率の問題を投げかけた作品)、十字架を想起させるオブジェや、「天使」と題された彫刻など、全体として「教会」がイメージされている。

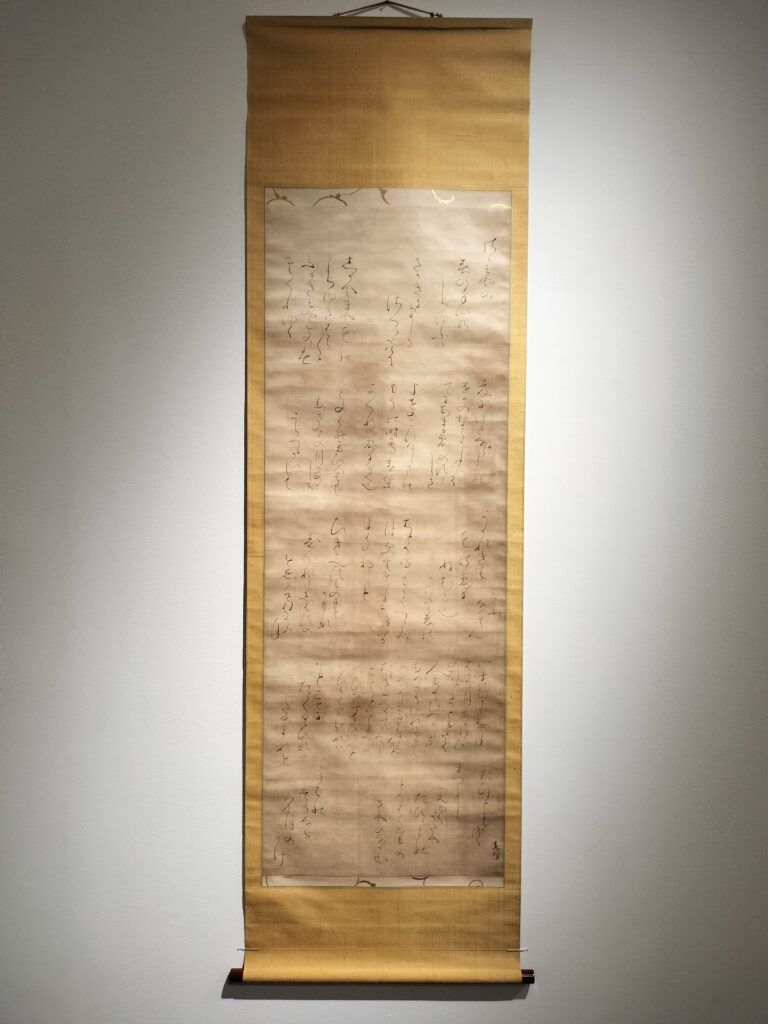

その中で、太田垣連月の書が展示されている。太田垣連月は江戸時代後期の歌人で尼僧だが、晩年には自らの若を釘で陶器に記した「連月焼」を行った。信仰、和歌、陶芸に通じた彼女の作品に、ゲイツは自身の在り方との共通点を見出した。この祈りの空間において、連月の認めた和歌は、まるで教典のような神々しさを放つ。

黒人に対する社会への問題提起

正直、「アフロ民藝」という展覧会名(プロジェクト名)に対して、「外国版・民藝」のようなものだろうと高を括っていた。しかし、ゲイツの作品やプロジェクトは、常にアメリカにおける黒人差別の問題を投げかける。

日本における民藝運動は、東京(中央)の者が地方の文化に対して、その文化を都合よく取り入れる危険性をはらむものと批判されることもあった。そうした側面がないとは言えないが、ゲイツにとって民藝は、常に黒人差別問題や奴隷問題と絡み、「声を奪われた者の声を聴く」ことと同義である。

「ブラック・ライブラリー」「ブラック・スペース」と題された空間では、黒人問題に関する膨大な書籍や、アフリカ系アメリカ人の生活に根差した家具が展示され、アメリカにおける黒人社会の文化と問題に触れることができる。

たとえば、「ブラック・スペース」の空間でもひときわ目を引くのは、壁にかかった《黒い縫い目の黄色いタペストリー》と題された作品だ。これは、アラバマ州バーミングハムで行われた講義デモを記念するために作られた。当時子どもたちも参加したデモに対して、警察は消防ホースを用いてデモを抑制しようとした。そのせいで子供たちは吹き飛ばされ、衣服も破れ、負傷者も出たという。

また、ゲイツの代表作のひとつである《ブラック・ベッセル(黒い器)》では、器というよりは土偶のような趣のオブジェが並ぶ。常滑に滞在していた時に用いていた窯と似た製法(穴窯)もので、薪を燃やして焼くことで、薪の木片が灰となり、その灰が器の表面を変化させることで、独特の質感を生み出すのだという。

日本の製法と通じつつもそのフォルムはアフリカ彫刻にルーツがあるように思える。ゲイツの中で日本とアフリカの2つの文化が混ざり合い、《ブラック・ベッセル》として融合する。原始的でありモダン、静かであり雄弁なこれらの彫刻の佇まいは、「名もなき職人」の美を湛えた民藝に通じ、「声を奪われた者」としての黒人の魂の受け皿、すなわち「器」となる。

「アフロ民藝」–フィクションであり真理

「アフロ民藝」という言葉はもちろんゲイツが作った造語で、日本の民藝とアフリカにまつわる社会問題を混ぜ合わせ1つの作品へと昇華させるゲイツの芸術活動の指針である。だからこそ、ゲイツは「アフロ民藝」は「フィクションであると同時に真理でもある」という。

面白いのは、民藝が黒人差別に対する問題提起の”道具”でもなく、逆に黒人差別に対する問題提起が「アフロ民藝」の”大義名分”にもなっていない点だ。どちらもゲイツのアイデンティティを形成する深く根差したものであり、時折ファッションやグラフィックデザインの世界で炎上騒ぎとなる「文化の盗用」に堕していない。

飲んで、歌おう

展覧会の最後を締めくくる空間は、ネオンサインと氷山の形をしたミラーボール(ミラー氷山というべきか?)に、ムーディーな音楽が流れる、まるでクラブハウスかバーのような世界だ。バーカウンター(DJブース?)の奥には酒瓶…ではなく徳利。これは「貧乏徳利」と呼ばれるもので、貧乏徳利は、家庭で飲み干した後、酒屋に戻されて再びお酒を詰められるという再利用可能な酒瓶のことで、このシステムに感銘を受けたゲイツは、常滑市で新たに酒を製造した。

最初の展示室の境界のような静謐で神々しい空間とは打って変わって、ラストは音楽に酔い、語らい、歌う、そんな時間に浸る、あるいは分かち合う。そうしたささやかな悦びこそ生きることの意味ではないかと感じる。

会期:2024.4.24(水)~ 9.1(日) ※会期中無休

開館時間:10:00~22:00

※火曜日のみ17:00まで

※ただし2024.4.30(火)、8.13(火)は22:00まで

※最終入館は閉館時間の30分前まで

会場:森美術館(六本木ヒルズ森タワー53階)

料金:

[平日]

一般 2,000円(1,800円)

学生(高校・大学生)1,400円(1,300円)

子供(中学生以下)無料

シニア(65歳以上)1,700円(1,500円)

[土・日・休日]

一般 2,200円(2,000円)

学生(高校・大学生)1,500円(1,400円)

子供(中学生以下)無料

シニア(65歳以上)1,900円(1,700円)

※専用オンラインサイトでチケットを購入すると( )の料金が適用。

公式HP:https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/theastergates/index.html

コメント