9/13より始まった「国際芸術祭あいち2025」。愛知芸術文化センター、愛知県陶磁美術館、瀬戸市まちなかの3ヵ所で開催される芸術祭。そのうち愛知芸術文化センターの展示を観に行ってきました。

テーマは「人間と自然の関係」

芸術祭の副題でもある「灰と薔薇のあいまに」。

受付を通り過ぎると、まず圧巻の世界が目の前に現れる。インドネシア出身のアーティスト、ムルヤナの作品がエントランスホールに広がる。毛糸で編まれた深海の世界。真っ白な世界と、その奥にはカラフルな世界の2つの幻想的な”島”に、来場者は吸いこまれるようにその間を歩く。

このエントランスホール、芸術祭を訪れた人がまず最初に触れるであろう場所に本作を置いた意味が後々効いてくることを、知ることになる。

一気に「芸術祭」という非現実空間に引き込むと、続く展示室から様々な作家の作品が次々と登場するのだが、この記事では特に興味深かった作品をいくつか紹介する。

注目した作家・作品

川辺ナホ《INSULA(島)》

床の黒い面は、実は全て粉末の炭。レースのように細かな植物模様が表されている。「炭」をテーマにして、かつて日本の近代化を支えた炭鉱に焦点をあて、エネルギー産業と人との関係を問う制作を行っている。炭の粉が絨毯(レース)を敷いたように、きれいに床に蒔かれ、そこから電球や動線を用いたオブジェが立ち現れる。炭をエネルギー源として成り立つ(成り立っていた)近代以降の人類の生活を端的に象徴する。

どこか寂し気で、廃墟のような印象を受ける。石炭から石油へ、エネルギー源が変われば途端に炭鉱業も廃れたように、自然界の産物を人類の発展のために使い続け、代替となる物が生まれれば見向きもしなくなる、これは「過去」を表すのか。もしくは資源が枯渇するまで使い続けた「成れの果て」、すなはちこれから人類が見ることとなる「未来」の姿だろうか。

バーシム・アル・シャーケル《スカイ・レボリューション》《新たな誕生》《空の寓話》

天井と壁の2面の計3面に、幻想的な世界が広がる。とくに天井の1枚は、キリスト教の教会の天井画のような雰囲気があるが、本作は2003年のイラク戦争の折に作家が目撃した爆発の光景が題材になっているという。

この解説を会場で読んだ時、ちょうど前日に碧南市藤井達吉現代美術館で開催されている「川端龍子展」で見た《爆弾散華》を思い出した。

《スカイ・レボリューション》はキリスト教の教会の天井画のようなだまし絵的手法を彷彿とさせる。目の覚めるような鮮やかな青空の中で、色とりどりの花々が舞う。そういえば、まるで天国へとつながる幻想的で美しい、幸福感さえ感じるかもしれないが、現実は空爆という暴力によって引き起こされた景色であることが痛ましい。

不思議なことに、「暴力により命が奪われる瞬間」という悲劇的事実と、「美しい光景」という美的感覚は両立するらしい。川端龍子やアル・シャーケルが描いたように、原爆被害を受けた広島の市民が後年になって原爆が落ちた瞬間を「きれいだった」と言うように。「悲劇」と「美しさ」の間に立つとき、人は何を感じるのか。

●広島の被爆者が後年になって当時のことを絵にしたプロジェクトについてはこちらの記事をご参照ください。

是恒さくら《白華のあと、私たちのあしものに眠る鯨を呼び覚ます》

「鯨」をテーマに、各地でフィールドワークを行い、そこで知り得たことをエッセイや刺繍作品として発表する是恒さくら。本展では、愛知県における捕鯨漁や、常滑で栄えた陶磁産業に鯨の油が活用されていた歴史などをリサーチし、作品を制作した。

展示室に入ると頭上の空間を、刺繍で作られた大きな鯨がゆったりと泳いでいる。その下には、土管や骨を模した陶製のパーツを組み合わせて、クジラの全身骨格を表している。生き物の「残骸」である骨は、土管などしっかりとした質量を伴う一方で、本来の姿である全身像は半透明の布に刺繍として表され、実在感が薄く、幻影を見るようだ。この対比が絶妙だ。

人間と鯨の関係から、かつてその土地にあった歴史や記憶を呼び起こす。永い眠りから覚めた鯨が空中をゆったりと泳ぎ出す。

ハラーイル・サルキシアン《奪われた過去》

シリア出身の作家・ハラーイル・サルキシアンは、共同体における暴力や不在の表現を探求するアーティスト。

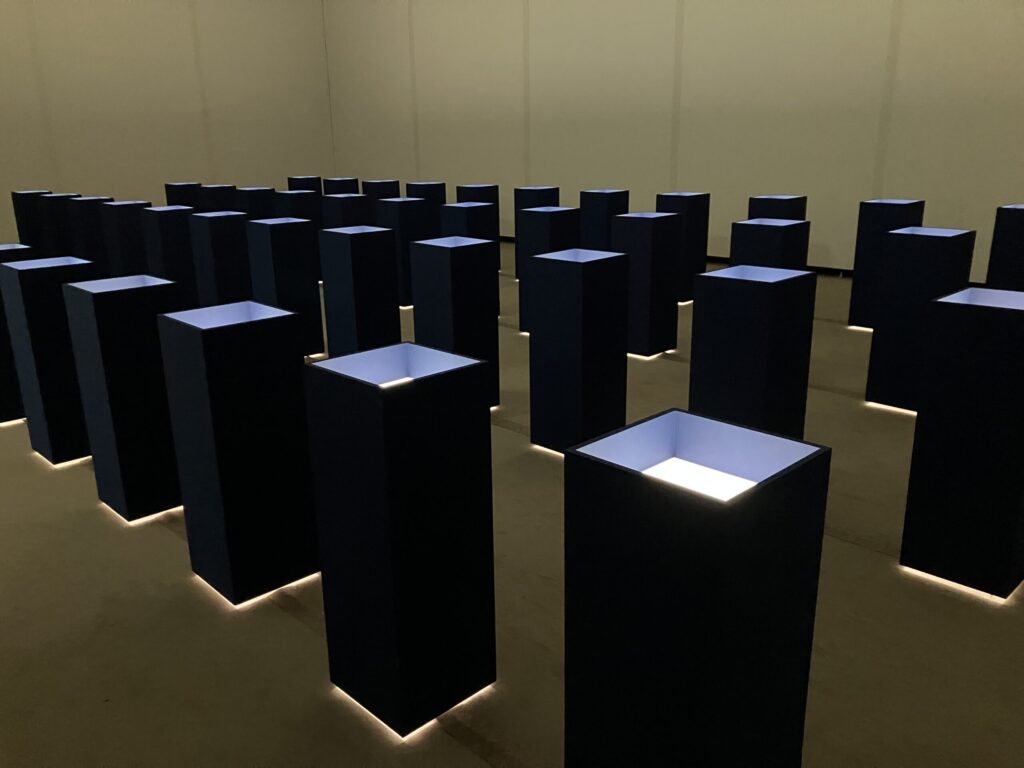

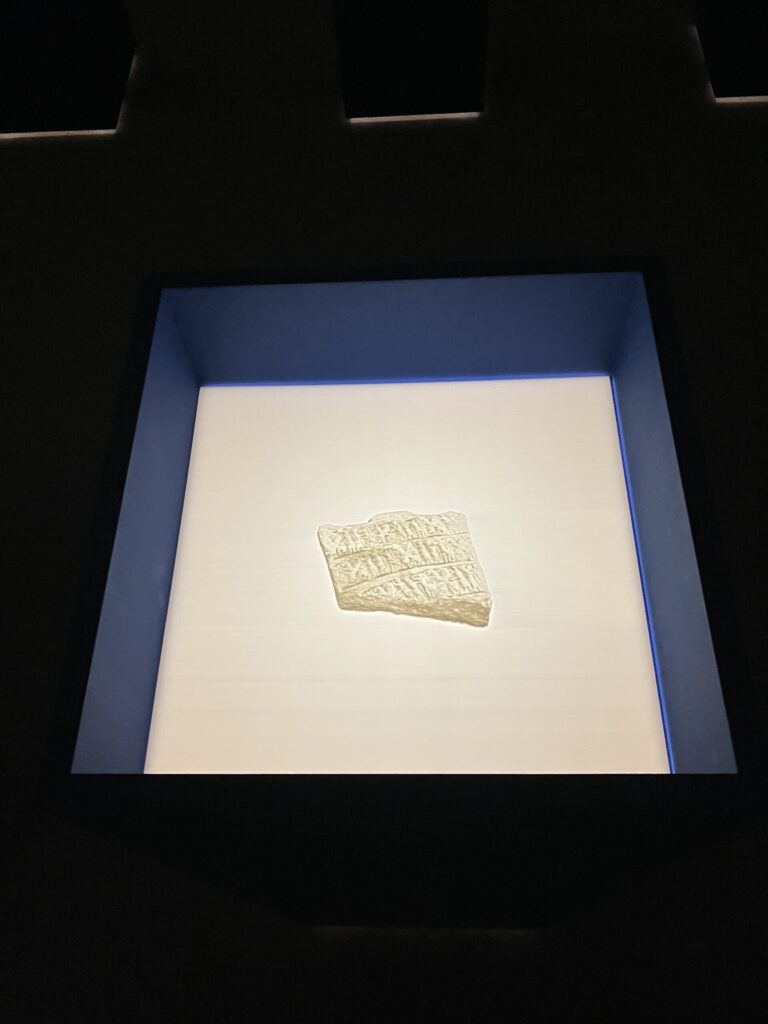

《奪われた過去》は、シリアの博物館にかつてあった収蔵品の面影を忍ばせる作品だ。旧石器時代の石器や土器、楔形文字の粘土版など、先史~中世の重要な資料を有していたにもかかわらず、2013~2017年にこの地を占領したイスラム国(IS)によって多くの収蔵品が破壊、奪略された。

サルキシアンは、その歴史に焦点を当て、90点の行方不明の遺物を「リトファン」という技術を用いて再現し、本展ではそのうち48展が展示されている。

展示室に入ると、直方体のオブジェが整然と並び、その光景はまるで墓地のようだ。1つ1つをのぞき込むと、そこには石器の破片などが、浮かび上がるように表されている。3Dプリンターで出力された異物が、光をあてられて、まるでそこに存在しているかのように立体感を伴って表される。

「かつて存在していたこと」と「今ここにないこと」ーー存在と不在を同時に感得する不思議な感覚に襲われる。そして、改めて「文化」というものはいとも簡単に失われてしまう事を痛感する作品だ。

浅野友理子

茶道を習っている者として、器(陶磁器)はとても関心のある分野だ。展示室に入った途端目に飛び込んでくる一際鮮やかな器の数々が私の心を捉えた。

その土地の食文化や植物の利用法をリサーチし、その土地に根差した文化や受け継がれてきたものを記録するように作品にする浅野。その色彩豊かで、器にしろ絵画にしろ、画面いっぱいにい溢れる生命力は見ているだけでも体にエネルギーが満ちてくる心地がする。

《休らう薬草》はどこか仏教の曼荼羅のようにも感じられ、植物が人類の生活に必要不可欠名存在であること、あらゆる形で関係し、その恩恵を受けていることを物語っている。

札元彩子《いのちの食べ方》

愛知芸術文化センターのB1フロア。どの展示会場よりもひっそりと静まり返ったこの場所に展示されているのは、札元彩子の《いのちの食べ方》。食をテーマに作品を作る札元が今回注目したのは、「牛肉」。

まず通路の壁に埋め込まれているディスプレイには、粘土や石で作ったステーキ。遠目からは食品サンプルのように精巧に作られているが、近づくと柔らかくてジューシー那覇図のステーキ肉がゴツゴツとした石の質感が露わになり、思わず自分の口の中がザラつく感覚に襲われる。

「肉を食べる」ことはすなはち「動物の命を食べる」こと。自明でありながら普段意識することのないれっきとした事実。おそらく作者は何も「命を食べる=悪しき事」ということを主張したい訳ではない。ただ、都合よく見ないでいる事実に改めて気づかせたいのだ。

そうして、その奥にある展示室へと進むと、ひっそりと空間に、解体された牛の姿を模した作品が展示されている。天井から吊るされた牛の胴体、床には牛の頭部が1つが、打ち捨てられたように横たわっている。

おそらく本展において、この部屋は動線上、一番最後(あるいは後半)に見ることになるだろう。チケットカウンターがある10Fから始まり、8F、そして地下のB1、B2の展示に進むのが基本ルートと考えると、ムルヤナの色彩豊かなファンシーで幸福感のある世界ではじまり、この札元の作品で終わる。

来場者のほぼすべての人がめにするであろうムルヤナの作品に対し、札元の作品は必ずしも全員が目にするとは限らない(この展示に気づかない、あるいは時間切れ、飽きたなどの理由が考えられる)。

ムルヤナと札元の作品を、それぞれエントランスホールとB1の奥まったスペースに展示することにしたキュレーションにあっぱれと言いたい。

まとめ

今回は愛知芸術文化センターのみの鑑賞となったが、その他の会場も行ってみたくなるほど、芸術祭としてのテーマがしっかりしていたと感じた。1つ1つの作品の力強さ、メッセージの重さを噛みしめることもでき、またそれらの作品が有機的につながり、1つの物語を読むような充足感もあった。

最後にも書いたが、ムルヤナと札元の作品の対比は、「灰と薔薇のあいま」を象徴すると言っていいだろう。

会期:2025年9月13日~11月30日

場所:愛知芸術文化センター、愛知県陶磁美術館、瀬戸市のまちなか

時間:各会場の開館時間を参照してください。

展覧会HP:https://aichitriennale.jp/index.html

コメント