六本木ヒルズといえば、

「蜘蛛のオブジェ(作品)!」

100人が100人そう答えるのではないだろうか。そのくらいに六本木ヒルズのランドマークとして人々に強烈なインパクトを与える蜘蛛。

では、作ったのは誰か?どんな思いで作られた作品なのか?答えられる人はほとんどいないのではないだろうか。私もそうだった。当たり前のようにそこにあり過ぎて、疑問をもつことがなかった。

作者は、ルイーズ・ブルジョワ。1911年にフランス・パリ生まれ、2010年ニューヨークにて没した20世紀を代表するアーティストの一人だ。

どんな思いで作られたのか…。その問いを一言で説明するのは難しい。何しろ彼女の制作の源には、自身の家族に対する愛、疑念、憎悪、不安、慈しみ、様々な感情やトラウマが渦巻いている。

地獄のごとくに煮えたぎり、そこから生還したルイーズ・ブルジョワの世界を一望する展覧会が森美術館で開催中だ。

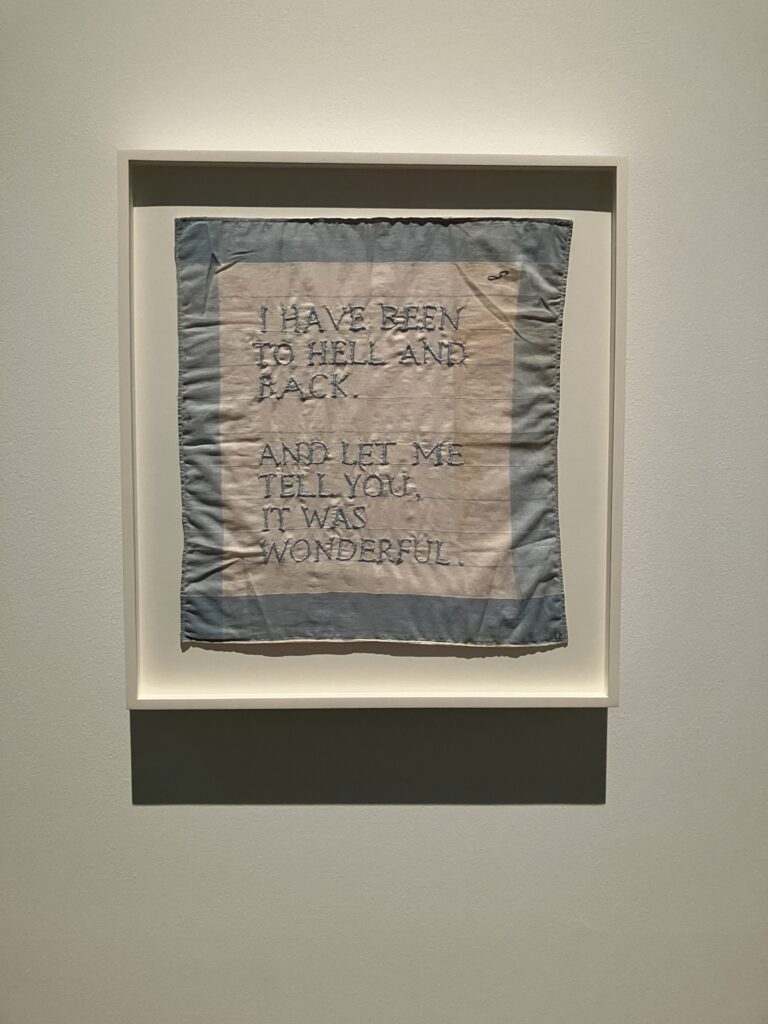

「ルイーズ・ブルジョワ展:地獄から帰ってきたところ 言っとくけど、素晴らしかったわ」。

金曜日の夜、ちょっと地獄に行ってきた。

蜘蛛=守るために攻める、「母親」の両義性

展覧会は、まず自身の出生や体、アイデンティティ、家族という存在に向き合う作品から始まる。

ブルジョワの作品に通じるのは、自身の経験や家族への思い。とくに母親という存在は同じ女性として、特に意識されている。ブルジョワは、パリでタペストリー専門の商業画廊と修復アトリエを経営する両親のもとに生まれる。支配的な父親への反発、病気の母親を介護する日々…ブルジョワの中には、家族に対して、愛情と憎悪が入り混じるようになる。

1932年、20歳のときに母親が死去し、その悲しみからアーティストを志す。

巨大な蜘蛛は、我が子を守ると同時に、そのためなら他者への攻撃もいとわない「母親」がもつ両義性を象徴するという。中央の身体から大きく伸びる足は、シェルターや檻のような囲いでもあり、その先端の爪は外部への警戒心がちらつく。

自身が結婚、出産を経て、新たな家族を持ってもなお、むしろ一層「家族」という存在、その両義的な面を掘り下げる。出産をテーマにした彫刻や、乳房など、彼女にとって、「女」であり「母親」であるという役割、そのプラスとマイナスの面を作品に表してきた。

剝きだされるトラウマ、孤独、不安

ヒステリーは女性特有のものと考えられていた当時において、男性にも起こることが発表されたことを受け、男性のヒステリーをテーマに作られた作品。東京の夜景を背景にこの作品を展示するところに皮肉めいたものを感じて面白い。

家族に対する感情―特に父親に対しては、その支配的な態度に対する否定的な感情、両親の性交を目撃してしまったことからの強烈なトラウマーもまた、ブルジョワの制作の根源だ。

《父の破壊》では、洞窟の中のような空間で、中央のテーブルに肉片らしきものが並んでいる。テーブルの周囲、天井に見える丸いオブジェはまるで歯のようでもあり、祭壇と口の中のダブルイメージになっている。タイトルの通り、支配的な父親に対して、その肉片を”食す”ことで抵抗を表している。

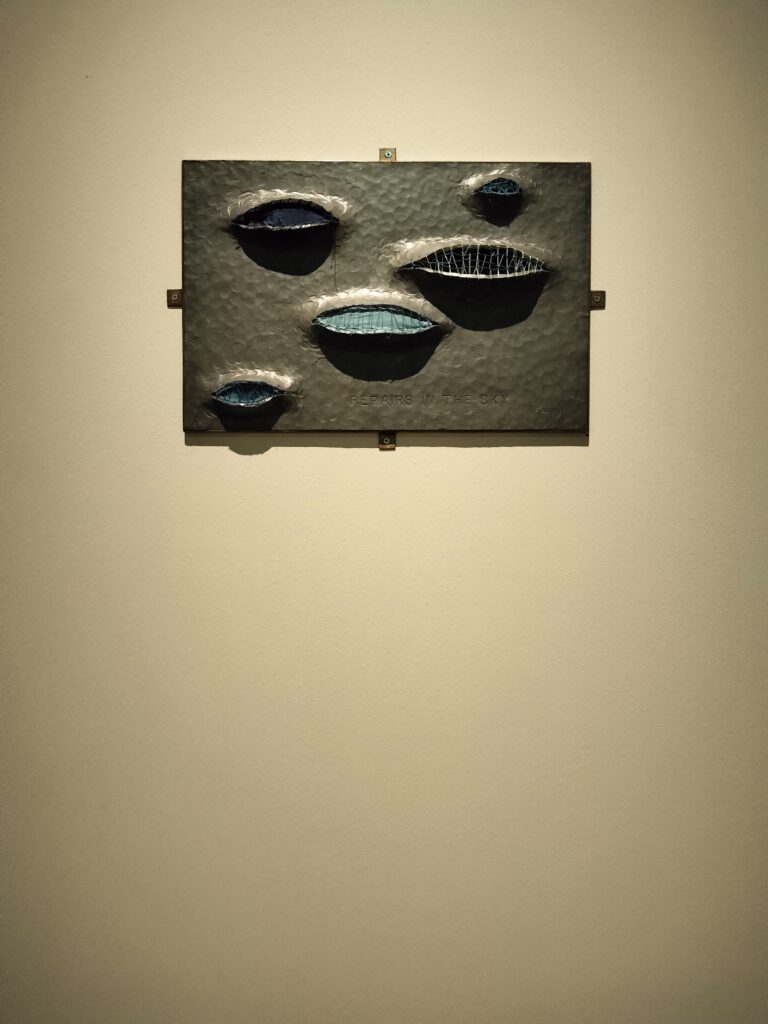

やがて、自信や家族が使っていた布に刺繡をする作品を作るようになる。展覧会のサブタイトル「地獄から帰ってきたところ 言っとくけど、素晴らしかったわ」というインパクトのあるフレーズは、ブルジョワの夫のハンカチに刺繡したものだ。

作品制作こそが自身の心の安寧になっていた彼女にとって、身近な人の布に刺繍する行為は、自身の人生、過去を修復することでもあったのかもしれない。

1点1点の作品に、そこに込められたブルジョワの感情が溢れ出ていて、見ているこちらの心臓がキュッとするようなヒリヒリする感覚に襲われる。彼女が経験したトラウマや抱いた負の感情(不安、恐れ、孤独、攻撃的な感情…)が直接的、間接的に表れた作品群は、決して見ていて気持ちのいいものではないかもしれない。彼女が経験した”地獄”、その経験と全く同じ経験がなくとも、彼女が感じた「痛み」「苦しみ」「疑念」「孤独」「不安」「憎しみ」は、私たちもまた人生のどこかで感じたことがあるものだろう。そこが通じるからこそ、ルイーズ・ブルジョワの作品は、一見禍々しくも、だからこそ救われる心地さえするのだろう。

地獄から生還したルイーズ・ブルジョワの作品には、力強い「生」と「愛」が宿っている。

2024.9.25(水)~ 2025.1.19(日)

会期中無休

10:00~22:00

※火曜日のみ17:00まで

※ただし、2024.9.27(金)・9.28(土)は23:00まで、10.23(水)は17:00まで、12.24(火)・12.31(火)は22:00まで

※最終入館は閉館時間の30分前まで

会場:森美術館(六本木ヒルズ森タワー53階)

料金:

[平日]

一般 2,000円(1,800円)

学生(高校・大学生)1,400円(1,300円)

子供(中学生以下)無料

シニア(65歳以上)1,700円(1,500円)

[土・日・休日]

一般 2,200円(2,000円)

学生(高校・大学生)1,500円(1,400円)

子供(中学生以下)無料

シニア(65歳以上)1,900円(1,700円)

※専用オンラインサイトでチケットを購入すると( )の料金が適用。

公式HP:https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/theastergates/index.html

コメント